Сервисная деятельность и торговля. История торговли с древнейших времен

ГЛАВА 1 ТОРГОВЛЯ КАК ОТРАСЛЬ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ

1.1. Понятие, сущность и развитие торговли

Развитая экономика характеризуется значительной сетью торговли, которая связывает отдельных людей и страны и сильно зависит от специализации и сложного разделения труда.

Огромные сети, объединяющие людей, страны, существуют благодаря большой эффективности специализации. Только немногие из людей производят единичный готовый товар; каждый человек создает лишь крошечную часть того, что потребляется. В обмен на этот специализированный труд человек получает доход, достаточный для покупки в торговле благ со всего мира. Идея выгод от торговли является одной из центральных в экономике. Разные люди или страны стремятся к специализации в определенных областях, а затем к вовлечению в добровольный обмен того, что они произвели, на то, что им нужно, посредством торговли. Япония сильно повысила производительность труда с помощью специализации в производстве таких товаров, как автомобили и бытовая техника. Она экспортирует большое количество произведенных товаров, чтобы заплатить за импорт сырья. Торговля обогащает все страны и поднимает уровень жизни каждого человека.

Торговля является крупной отраслью народного хозяйства любой страны и играет важную роль в ее экономической жизни; она осуществляет связь между производством и потреблением и доводит до потребителей продукцию промышленности и сельского хозяйства. Торговля оказывает существенное влияние на объем и структуру производства товаров, улучшение их ассортимента и повышение качества, стимулируя выпуск товаров высокого качества и соответствующего спросу населения ассортимента товаров.

Торговля активно воздействует на потребителей, воспитывает разумные потребности и их вкусы, широко пропагандирует новые товары. Она связана с денежным обращением и финансовой системой страны. Через торговлю реализуется основная масса товаров путем обмена их на денежные доходы населения, которые регулярно поступают в Госбанк.

Обособление торговли в отдельную отрасль экономики связано с общественным разделением труда и выделением торгового капитала как части промышленного капитала. Торговля является посредником в системе общественного воспроизводства. Как обособленная отрасль народного хозяйства торговля осуществляет обмен между сферами производства и потребления.

Обмен имеет две важнейшие стороны:

1-ю - торговую (коммерческую), представляющую собой смену формы стоимости (товарной на денежную);

2-ю - производственную (технологическую), представляющую собой движение товарной продукции до потребителей.

Торговля - особая деятельность людей, связанная с осуществлением актов купли-продажи и представляющая собой совокупность специфических, технологических и

хозяйственных операций, направленных на обслуживание процесса обмена. Экономическая сущность торговли заключается в посреднической деятельности по продвижению товаров от производителей к потребителям посредством купли-продажи.

Таким образом, торговля - это вид хозяйственно-экономической деятельности, где объектом действия являются товарообмен, купля-продажа товаров, а также обслуживание покупателей в процессе доставки, хранения и подготовки товаров к продаже.

Функции торговли во многом определены ее сущностью как формы товарного обращения. Важнейшими функциями торговли являются:

1. Реализация производственной, потребительской стоимости (товаров). Исполнение этой функции создает экономическую предпосылку воспроизводства совокупного общественного продукта, связывая производство с потреблением.

2. Доведение предметов потребления до потребителей. Выполняя данную функцию, торговля организует пространственное перемещение товаров от производителей к потребителям, осуществляя при этом ряд операций по продолжению процесса производства в сфере обращения (транспортировка, хранение).

3. Поддержание баланса между предложением и спросом с одновременным активным воздействием на производство в части объема и ассортимента выпускаемой продукции.

4. Сокращение издержек обращения в сфере потребления (затрат покупателей на приобретение товаров) путем совершенствования технологии продаж, расширения информационных услуг и так далее.

5. Маркетинг - разработка товара, рыночные исследования, организация распределения, определение служб сервиса и другие.

Основные задачи, поставленные перед работниками торговли: наращивание объемов товарооборота, улучшение культуры обслуживания населения, повышение доходности работы торговых предприятий. Эти задачи неотдели-

мы одна от другой. Их конечная цель - наиболее полное удовлетворение покупательского спроса потребителей.

Термины и определения торговли

1. Деньги - объекты, предметы, посредством которых выражается стоимость всех других товаров, служащие средством обращения, единицей счета и средством накопления.

Деньги - это товар особого рода, стихийно выделившийся из мира других товаров в процессе развития товарного производства и рынка. Деньги известны человечеству уже около семи тысяч лет. Вначале был натуральный обмен без денег. Позже появились металлические слитки, монеты (серебро, золото), а в 1694 году в Англии вошли в обращение бумажные деньги - банкноты. В настоящее время деньги - это товар товаров, играют роль всеобщего эквивалента обмена. Выполняют следующие функции:

■ меры стоимости (измерение стоимости всех товаров и общественный учет затраченного на их производство труда);

■ средства обращения (осуществляют операции обмена товаров);

■ средства платежа (при продаже товаров в кредит);

■ средства образования сокровищ и накопление (при их изъятии из обращения);

■ мировых денег (в «натуральном» золотом виде). Денежная единица страны, участвующая в международном торговом обмене, называется валютой. Ею является, например, доллар США, марка Германии, английский фунт стерлингов. Валюта разных стран в неодинако-* вой мере действует в международной торговле, поскольку есть конвертируемая и неконвертируемая валюта. Конвертируемая валюта свободно обменивается на любую другую валюту, например, доллар США - на марки Германии, французские франки и т. п. Роль основной валюты в мировой торговле играет доллар США. Именно в долларах оценивают сырье, топливо, товары на международном рынке при расчетах государств между собой.

Неконвертируемая валюта может обращаться только в пределах одной страны и не обменивается на свободно конвертируемую валюту.

2. Товар - продукт хозяйственной производственной деятельности, выраженный в материальной вещественной форме. Условия появления товарного производства - наличие общественного разделения труда и обособление производителей в рамках частной собственности. Товар - это продукт труда, удовлетворяющий какие-либо потребности человека и предназначенный не для личного потребления, а для продажи. Товар обладает двумя взаимосвязанными свойствами:

■ потребительной стоимостью (полезность вещи, ее способность удовлетворять какую-либо потребность человека или общества в целом);

■ стоимостью (воплощенные в товаре общественно необходимые затраты труда).

Материальная продукция становится товаром, когда она является объектом купли-продажи (коммерческой деятельности). Товары как объекты коммерческой деятельности имеют четыре основополагающие характеристики: ассортиментную, качественную, количественную и стоимостную, которые удовлетворяют реальные потребности человека.

По назначению все товары подразделяют на роды:

■ потребительские товары - товары, предназначенные для индивидуальных потребителей для личного использования;

■ товары промышленного назначения - товары, предназначенные для производства других товаров и создающие его сырьевое и "технологическое обеспечение;

■ оргтехнические товары - товары, предназначенные для улучшения организации административно-управленческой деятельности.

Каждый род товаров делится на классы. Например, потребительские товары:

1-й класс - продовольственные товары; 2-й класс - непродовольственные товары; 3-й класс - медицинские товары.

3. Цена - денежное выражение стоимости единицы товара. Это количество денег, уплачиваемое и получаемое за единицу товара. Ее уровень зависит как от затрат производителя, так и от полезности товара, соотношения спроса и предложения на него и от ряда других факторов. В торговле используется множество видов цен, что обусловлено различными особенностями организации купли-продажи. Это мировые цены и внутренние цены, твердые цены и скользящие цены, цена спроса и цена предложения, цена производства и розничная цена и другие.

4. Продажа - акт передачи товара от продавца к покупателю в обмен на его оплату. В акте купли-продажи участвуют две стороны:

1) «продавец» - организация независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу по договору розничной купли-продажи. Режим работы продавца устанавливается владельцем самостоятельно;

2) «покупатель» (потребитель) - гражданин, имеющий намерение приобрести либо приобретающий товары исключительно для личных бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли.

Права граждан - потребителей закреплены в Законе Российской Федерации «О защите прав потребителей». Права потребителя при продаже ему товара включают возможность приобретения безопасных для жизни и здоровья товаров, доброкачественных, с неистекшим сроком годности. Потребителю должна быть предоставлена полная информация о товарах, об изготовителе, продавце данного товара. Так, информация о товарах должна содержать: обозначения стандартов, требованиям которых должны соответствовать товары; сведения об основных потребительских свойствах товаров (состав, вес и объем, калорийность); цена и условия приобретения, гарантийный срок, срок службы и срок годности и др.

Продавец обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим работы. Эта информация должна быть размещена на вывеске.

История развития торговли

Возникновение и развитие торговли на Руси и в России (IX-XIII вв., XIII-XIX вв.)

Ответить на вопрос о дате «рождения» торговли не представляется возможным. С уверенностью можно сказать лишь то, что элементы торговли возникли из натурального родового хозяйства и было это в глубокой древности. Известно, что обмен товарами существовал в Вавилоне за 4-6 тысяч лет до н.э. Почти 2,5 тысячи лет назад, как свидетельствуют исторические документы, выдвигались идеи о том, что государственную политику надо строить на «началах» товарообмена и денежного обращения.

В IV веке до н.э. греческий мыслитель Аристотель описал ряд терминов и понятий торговли, таких как «товар», «стоимость», «потребительская стоимость», «деньги», которые до сих пор составляют основу теории и практики торговли.

Возникновение торговли на Руси относится к глубокой древности. Уже в IX в. торговля становится важной сферой хозяйственной деятельности. Рынок (торг, торжище, торго-вище) занимал центральное место в русском городе - в древнем Киеве, в котором, например, насчитывалось восемь рынков.

Долгие годы на Руси были в основном рынки, где товары не продавались за деньги, а обменивались друг на друга, то есть осуществлялись бартерные сделки. Например, в Киеве - столице Руси - в X-XII вв. каждый из рынков специализировался на обмене определенных товаров. В различных регионах были разные товары, выполняющие роль всеобщего эквивалента. Лишь в XIV в. появляются первые монеты, то есть деньги для обслуживания торговых сделок.

В связи с зарождением мануфактурного предпринимательства в XVII в. началось заметное укрупнение товарного производства, вызвавшее появление крупной оптовой торговли.

К середине XVII в. торговые связи приобретают государственный характер. Формируется единый рынок, который охватывает все слои населения. Однако заметнее

всего был рост торговой активности купечества, особенно в сфере межобластных связей. Развитие товарного производства объективно требовало сбыта продукции в больших масштабах, а следовательно, и появление крупных торговцев-оптовиков, чья деятельность видоизменила бы прежние торговые операции. Между тем деятельность оптовиков была ограничена в силу двух основных причин. Во-первых, основная масса торговцев испытывала недостаток капитала; во-вторых, большая часть населения Российского государства жила в условиях натурального или полунатурального хозяйства. Поэтому в крупном масштабе можно было действовать лишь теми товарами, которые отсутствовали на мелких местных рынках. С другой стороны, невысокая покупательская способность не допускала узкой специализации в торговле.

Активное развитие отечественной торговли обусловило переход Российского правительства к политике меркантилизма.

В 1653 г. был введен первый в России «Торговый устав», по которому взамен множества существующих ранее торговых сборов взималась единая, так называемая, рублевая пошлина (по 10 «денег» от рубля продаваемых товаров). «Гости» по этому уставу облагались пошлиной намного больше, чем русские купцы. Кстати, по Новоторговому уставу (1667), иностранным купцам вообще была запрещена розничная торговля.

XVIII в. - первая половина XIX в.

Преобразования Петра I вызвали крупные изменения в экономической жизни Российской империи, в том числе в торговле. Северная война и расширение казенного предпринимательства привели к кризису средневековых купеческих корпораций. Резко изменились условия и структура торговли; была введена государственная монополия на торговлю, особенно прибыльными товарами (солью, табаком), а так же на экспортные поставки (икры, хлеба, пеньки и т. д.). Были пересмотрены традиционные нормы взаимоотношений государства с крупным купечеством, которое потеряло былую экономическую мощь и фактически было ликвидировано как институт. Одновременно укрепились позиции нового слоя предпринимателей - гильдий-ских купцов. Важнейшим фактором, способствующим развитию деловой активности гильдийцев, стало их приобщение к «компанейской» форме предпринимательства, так как индивидуальные капиталы оказались недостаточными для создания крупных частных предприятий.

Компании (товарищества) не были новшеством для отечественного делового мира. В допетровской Руси они существовали издавна, главным образом в форме «складни-честв» и торговых домов.

Если в XVII в. крупное купечество старалось вложить полученную прибыль в недвижимое имущество, прежде всего - в землю, то после реформ, проведенных Петром I, купцы утрачивают возможность стать землевладельцами. Первостепенное значение для них приобретает капитал, находящийся в обороте. Имея оборот в размере нескольких тысяч рублей, купцы обладали порой имуществом, «стоимость которого не превышала 2-3 сотни рублей». Неудивительно, что кредитные учреждения проявляли большую осторожность при выдаче ссуд купцам, не имеющим поручительств.

Большую роль в развитии российского купечества сыграли законодательные акты Екатерины II, направленные на расширение гражданских прав торговцев. Купцы были свободны от рекрутской повинности, замененной 1%-ным налогом с оборота. Наконец, в соответствии с «жалованной грамотой городам», принятой в 1785 г., купечество окончательно оформляется в самостоятельное сословие. Каждый торговец имел право записаться в одну из трех гильдий при условии объявления определенного размера капитала. Купцы первой и второй гильдии имели право на внутренний оптовый и розничный торг. При этом купцам первой гильдии разрешалось торговать не только в России, но и за ее пределами, для чего можно было иметь морские суда. Сфера деятельности купцов III гильдии ограничивалась мелочным торгом.

Конец XVIII - начало XIX вв. характеризуются обновлением делового мира Российской империи, начавшимся еще при Петре I. Происходит вытеснение крупных купеческих родов, пребывавших в состоянии корпоративной замкнутости, более инициативными предпринимателями из среды провинциального купечества, крестьян и мещан. В первой половине XIX в. набирает силу новое гильдийское купечество, ориентированное не только на торговую, но и активную промышленную деятельность.

Российское законодательство того времени предполагало деятельность двух видов предпринимательских объединений: торгового дома и акционерной компании.

В связи с этим отечественные историки предполагают, что в общем виде принцип ограниченной ответственности акционеров был провозглашен в России за полстолетия до окончательного его утверждения в Западной Европе.

Вторая половина XIX в. - начало XX в.

Положение «О пошлинах за право торговли», принятое 8 января 1863 г., утвердило две купеческие гильдии (вместо трех) и отменило разряд торгующих крестьян.

В 1885 г. в Российской империи действовало 126,9 тыс. крупных оптовых и оптово-розничных предприятий, 274 тыс. стационарных лавок и 153,3 тыс. палаток и ларьков; кроме того, около 170,5 тыс. человек торговали враз-воз и вразнос.

В 1910 г. численность занятых в торговой сфере возросла вдвое, составив более 2 млн человек. Удельный вес магазинов в торговле составлял лишь 13%, поскольку магазинная торговля требовала значительных капиталовложений и более высоких эксплуатационных запросов по сравнению с лавочной, а тем более, палаточно-ларьковой сетью. Поэтому магазинной торговлей занимались, главным образом, акционерные общества. В 1910 г. норма прибыли составляла: для палаточно-ларьковой сети - 261 %, для лавочной - 108%, для магазинной - 45,5%.

Следует отметить, что в России начала XX в. наиболее доходным, по сравнению с другими отраслями экономики, был капитал, помещенный в сферу торговли.

Российское законодательство того времени предполагало деятельность двадцати видов предпринимательских объединений - торгового дома и акционерной компании.

В 1863 г. принято положение «О пошлинах за право торговли и других промыслов».

Стационарные торговые заведения разделялись на пять разделов, для которых устанавливались определенные стоимости патента и размер промыслового налога.

Русское купечество в дореволюционной России

Торговля возникла со случайных актов обмена труда и формировалась как торговля внутри государства.

Торговля как отрасль стала формироваться на рубеже XVI-XVII вв., когда она становится культом для многих народов. Например, европейские города строились таким образом, что не только многие улицы и кварталы, но и центральные площади предназначались для рынка. В некоторых государствах, городах до сих пор еще сохранились названия «площадь», «рынок», хотя сами рынки переведены в другие места. А такой город, как Копенгаген, в переводе на русский язык означает «торговая гавань».

На определенном этапе экономического развития торговля стала постоянным явлением и настолько обширной, что появилась категория лиц, занимающихся только куплей и продажей товаров, то есть частных торговцев или купцов.

Купец - владелец частного торгового предприятия (СИ. Ожегов).

Первые торговые договоры купцами были подписаны с Византией в 907, 911 и 971 гг. В них устанавливались значительные привилегии для русских купцов, вплоть до права беспошлинной торговли. Первые упоминания о купцах, содержащиеся в древнерусских летописях, относятся к X веку. В то время купцами называли горожан, занимающихся торговлей. Однако торговлей на Руси занимались не только «купцы», но и «гости» (иностранные торговцы).

Современные формы торговли стали зарождаться на рубеже XVII-XVIII вв. Бурное их развитие было связано с политикой, проводимой в России Петром I. Например, им была введена государственная монополия на «выгодные предметы сбыта». Об этом свидетельствует Указ от января 1705 года, по которому на казну (государство) возлагалась продажа соли, табака, дегтя, мыла, рыбьего жира, водки, мехов.

В результате чего упали доходы в казну, так как при росте цен в два раза и более сократилось потребление этих товаров.

Тогда принимается решение «сократить казенную торговлю и дать волю и всякому человеку промышлять и торговать всякими товарами с платежом надлежащей пошлины».

И торговля вновь забурлила. Более того, в Петербурге, например, была открыта первая Российская товарная биржа и организована ярмарочная деятельность. Соратники Петра всячески убеждали государя предоставить свободу торговцам и предпринимателям.

«Надобно оградить купцов и мануфактурщиков, ремесленников и металлургов от того, чтобы каждый шаг им предписывался из ваших петербургских коллегий... Государев интерес - не тот, что у казенного чиновника, для государства бумага без пользы, она только тогда истинна, когда делу прилежна...»

(В. Н. Тапищев, администратор и советник Петра I)

Уникальная форма торговли - ярмарка, то есть регулярно устраиваемый в одном месте и в одно время большой торг, с увеселениями, развлечениями. К концу 70-х годов XVIII века в России насчитывалось свыше 1,5 тысячи ярмарок. Крупнейшими из них были Нижегородская, Макарьевская, Ирбитская и др.

Особенно быстро развивался «торг» в Москве. Москву даже стали называть купеческой. Другой иностранец писал, что «все жители Москвы, начиная от знатнейших" до последних, любят торговлю» и что в Москве «более лавок, чем в Амстердаме или даже целом ином государстве».

На московских рынках было не только изобилие товаров, но и дешевизна.

Русские купцы вели активную торговлю со многими странами. Они успешно теснили своих западноевропейских конкурентов на рынках Китая, Афганистана, Турции, Ирана. В начале XX века, например в Иране, до 50% импорта приходилось на долю России. Широко известны купеческие династии Абрикосовых, Алексеевых, Боткиных, Мамонтовых, Морозовых, Третьяковых. Они были не только торговцами и предпринимателями, но и крупными ценителями культуры. До сих пор существуют на их деньги Боткинская больница, Третьяковская галерея.

Российское законодательство 60-х годов XIX в. положило конец неравенству сословий в праве на занятие частной предпринимательской деятельностью и создало условия для формирования и развития предпринимательства на основе рынка рабочей силы и экономической свободы субъектов рынка.

Гильдийские свидетельства первого разряда имели теперь не розничные, а оптовые торговцы, получившие право действовать на всей территории России. Сфера деятельности торговцев второй гильдии ограничивалась пределами города или уезда.

Помимо двух гильдий имелись разделы «мелочный торг», «развозной торг», «разносной торг» и др.

Стационарные торговые заведения разделились на пять разделов, для которых устанавливались определенная стоимость патента и размер промыслового налога (табл. 1).

Таблица 1

Передвижной торговлей занимались 345 тысяч человек (развозчиков и разносчиков). Они почти не несли издержек обращения, им удавалось скрыть свои обороты и избежать обложения налогами или уплачивать их в незначительном размере, что способствовало росту передвижной торговли.

В России с появлением класса купцов и промышленников коммерческая деятельность получила широкое развитие. Она была основным объектом занятия российского купечества, являвшегося почетным сословием российского общества. В этот период искусство коммерции в России достигло высокого уровня. Существовал своеобразный кодекс чести купца-коммерсанта, включающий твердость и нерушимость купеческого слова, стремление честно и добросовестно служить своему делу.

Торговля в послеоктябрьский период (1917-2006 гг.)

В послеоктябрьский период экономика России характеризовалась возникновением антирыночных натуральных тенденций. Была запрещена частная торговля, введена государственная монополия на подавляющую часть товаров промышленного производства, а также хлебная монополия. Однако уже спустя четыре года после Октябрьской революции В.И. Ленин признал ошибочным полное закрытие рынка и чрезмерную монополизацию торговли.

Непродолжительное оживление торговли наблюдалось в период нэпа, с 1921 по 1927 гг.

Этот период дал народу изобилие товаров. Если в 1924 г. розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) к 1913 г. составил всего 46,1%, то уже в 1926 г. он достиг почти 100%, в котором почти половина приходилась на частную торговлю. После перехода к нэпу быстро ожил ушедший в подполье торговый люд. Только во второй половине 1922 г. было выдано свыше 0,5 млн патентов частным лицам.

Возродились биржи и оптовые ярмарки, где главными торговыми агентами были в основном государственные организации. Для регулирования рыночных процессов в 1925 г. был создан Наркомат внешней и внутренней торговли.

Торговать нельзя, если не производить. Поэтому стал развиваться не только торговый капитал, но и промышленный. Всего за два года нэпа накопления частного капитала увеличились со 150 млн золотых рублей в 1921 г. до 350 млн рублей к 1923 г., то есть почти в 2,5 раза.

Однако целенаправленная государственная экономическая политика привела к тому, что в 1931 г. частник был полностью вытеснен из товарооборота.

Преобладающие позиции в торговле в этот период заняла потребительская кооперация. Эта организация торговли возникла в России в 60-е гг. XIX в. и удерживала лидирующее положение вплоть до середины 30-х гг. XX в.

Специальное постановление правительства от 8 сентября 1935 года разграничило сферы деятельности государственной торговли и потребительской кооперации - соответственно города и сельскую местность. Таким образом была ликвидирована возникшая диспропорция, когда в промышленном производстве преобладала государственная собственность, а в сфере торгового обращения - кооперативная.

В мае 1932 г. было принято решение о создании новой формы торговли - колхозной, в виде так называемого колхозного рынка. Колхозная торговля задумывалась как стимул для производства продукции сверх установленных плановых заданий, то есть после выполнения плана можно было продавать «избыток» на этом рынке по усмотрению колхозов и колхозников. Особенно в «колхозном рынке» оказались заинтересованы колхозники, так как им не платили зарплату в колхозе, где были трудодни, на которые выделяли продукты (зерно, мясо). Продавая свои «хлеба» на городском рынке, колхозники получали деньги, за которые могли купить себе одежду, обувь.

Развертывание колхозной торговли, подчеркивалось в документах сентябрьского (1932 г.) Пленума ВКП(б), не только не означает развязанную рыночную стихию, допущения нэпмана, спекулянта, а требует искоренения частников и перекупщиков-спекулянтов, пытающихся нажиться на колхозной торговле.

Весь последующий опыт показал, что «колхозный рынок» так и не стал действительно колхозным, как это задумывалось. Более того, он даже потерял свое главное действующее лицо - колхоз.

Развитие торговли было приостановлено в годы Великой отечественной войны. Торговля была свернута и заменена нормируемым распределением. Между тем наряду с карточками и талонами существовала свободная, а также с 1944 г. и государственная коммерческая торговля.

В 50-е гг. в организации торговли, и прежде всего оптовой, произошли значительные изменения.

Во-первых, в 1953 г. бытовой оптовый аппарат был передан в ведение Министерства торговли СССР. До этого времени оптовая торговля осуществлялась сбытовыми органами промышленности, которые работали в отрыве от розничной торговли и не были заинтересованы в улучшении качества и ассортимента товаров.

Во-вторых, большая часть предприятий розничной торговли была передана системе местных органов (торгов).

В-третьих, произошло укрупнение потребительских обществ. Именно в 50-е годы были сформированы основные пропорции и принципиальные организационные схемы в управлении торговлей, которые просуществовали до начала 90-х гг., то есть более тридцати пяти лет.

Торговля потребительскими товарами осуществлялась в трех формах: государственной, кооперативной и колхозно-базарной, что было обусловлено наличием трех форм собственности: государственной, колхозно-кооперативной и личной. Доля государственной торговли в общем объеме розничного товарооборота составляла около 70%, кроме того, к ней относилась внешняя торговля, а также 95% оптовой торговли страны.

Опыт переходного этапа к рыночной экономике в России показал эффективное применение следующих форм собственности: государственной (муниципальной), потребительской кооперативной, акционерной (паевой или долевой), частной (индивидуальной). Данные формы собственности закреплены законодательством РФ.

Торговля (англ. trade ) является одним из самых могущественных факторов исторического процесса. Нет такого периода в истории, когда она не оказывала бы в большей или меньшей степени влияние на общественную жизнь. Начиная со скромного обмена внутри страны и кончая раскинувшейся по всему миру сетью сложнейших коммерческих операций, разнообразные виды торговых сношений всегда так или иначе реагируют на различные стороны общественной жизни.

Торговля у первобытных народов

Торговля - один из наиболее верных показателей культурного уровня народа. Если в его обиходе торговые сношения занимают выдающееся место, то и общий культурный уровень его высок - и наоборот. Этнография знает немного народов, которым торговля не была бы известна хотя бы в самой элементарной форме. Таким народом являются обитатели Огненной земли, которым до знакомства с европейцами и в значительной степени даже позже незнакома была самая идея торговли. Наряду с ними стоят или, вернее, стояли многие из австралийских дикарей. Цейлонские веды - даже придя в соприкосновение с культурными пришельцами, могли додуматься только до самого первобытного вида обмена, который Шарль Летурно (современный французкий этнограф-социолог) называет «commerce par depots» (торговля путем складочных мест).

Как только усложнятся материальные условия жизни, как только появятся орудия и вообще зачатки промышленности, возникает и идея обмена. Летурно ищет происхождение торговых сношений в обычае обмениваться подарками. Несомненно одно: экономический характер мена получила не сразу. Первоначально она имела символическое значение, санкционируя союз, мир, дружбу, вступление в более близкие отношения. Первый признак, по которому можно судить, что мена начинает получать хозяйственное значение - это установление обычая обмениваться предметами более или менее равноценными или считающимися равноценными. Быть может, чтобы отличить обмен, как таковой, от символической мены, дикари ввели в обычай те складочные места, которые уже Геродот отмечает у ливийцев и которые и по настоящее время встречаются, кроме веддов, у эскимосов, у полинезийцев, у африканских мавров, в Абиссинии. Уже у дикарей мы встречаем в эмбриональной форме два существенно необходимых условия для развития торговли: специализацию промышленности и монету. Роль последней в разных местах играют драгоценности, украшении (раковины), меха, рабы, скот и пр.

Торговля у народов древнего Востока

|

Первые сведения о существовании торговых сношений встречаются очень рано. Уже за три с половиною тысячелетия до н.э. первый царь Ассиро-Вавилонии из сумерийской династии завел торговые сношения с севером и с югом) из своей столицы Сиртеллы. Тысячелетием позже можно уже констатировать довольно сложную систему обмена. До нас дошло огромное количество документов (клинообразных) о покупках земли, рабов, строений; мы знаем о существовании кредита, о размерах процентов (17-20 % годовых). Три отрасли производства особенно процветали в Ассиро-Вавилонии: выделка оружия, керамика и выделка тканей (вавилонские ковры и крашеные материи). Эти ткани в цветущую эпоху страны, начиная приблизительно с 2000 года до н.э., получают широкое распространение по всему Востоку, а несколько позднее проникают и в Европу.

Торговые пути, удовлетворявшие в то же время и стратегическим целям, были проложены по всем направлениям: в Бактрию, в Мидию, в Персию, в Армению, в Индию, в Аравию, в Переднюю Азию. Халдейская монархия, благодаря своему географическому положению, служила посредницей между Востоком и Западом. Караваны доставляли туда продукты Аравии и восточной Африки (золото, курения), Индии (ткани, металлы и изделия из них, драгоценные камни). Оттуда они перевозились тоже на караванах в Финикию. Персидский залив у ассирийцев мало эксплуатировался в качестве торгового пути. Внутри страны торговля шла главным образом по двум великим рекам Месопотамии: Тигру и Евфрату. Семитические народы также рано приняли участие в международной торговле. Караван измаильтян, шедший из Гилеада (Палестина) в Египет с разного рода куреньями (смола, трагакант, ладан, мастика), доставленными, по всей вероятности, из Аравии, купил Иосифа у братьев; несколько позднее последние отправились в Египет морем с грузом благоуханий, меда, орехов и миндаля, чтобы получить оттуда хлеб. Эти факты указывают на постоянные сношения с Египтом.

Более подробные сведения о торговле евреев относятся к эпохе Соломона. Сношения с югом поддерживались очень регулярно; каждые три года флот царя совершал торговые рейсы в Индию и в обмен на дерево и камедь привозил оттуда золото, серебро, слоновую кость, обезьян и проч. При Соломоне была построена Пальмира (Тадмор), ставшая промежуточной станцией между Палестиной и Востоком; при нем же явилась в Иерусалим царица Савская (из южной Аравии), которая в невиданном до тех пор количестве привезла благовония и драгоценные каменья. Сношения с Финикией поддерживались постоянно; на ярмарках в Тире всегда было множество евреев. Из Аравии в Финикию существовали два пути: один - из Йемена через нынешнюю Мекку и через страны моавитян и аммонитян; другой - из Гадрамаута и Омана через северную пустыню и Дедан, а потом к западу, где он соединялся с путем караванов Йемена. - В Египте в эпоху постройки пирамид господствовало натуральное хозяйство; незначительный внутренний обмен имел меновой характер. Только в начале XVI в. до н.э. обнаруживается в Египте влияние азиатского востока; появляется монета (медные слитки). В эту эпоху торговля - по преимуществу сухопутная. Главные пути ее сосредоточиваются у Мемфиса и Фив.

Рамзес II начал постройку канала, соединяющего Нил с Красным морем; Нехо его продолжал. Это был главный водный путь до основания Александрии. Две дороги вели из Фив на юг, в Эфиопию и Мерое; одна шла по берегу Нила, другая - через пустыню. С Карфагеном Фивы сносились через оазис Аммона и большой Сирт. Сношения с берегом Красного моря не представляли никаких затруднений. Египет получал в эту эпоху главным образом предметы роскоши - драгоценные камни, металлы, дерево, благоухания, сосуды и проч.; но даже после Псамметиха торговля в Египте не приобрела сколько-нибудь серьезного значения. Настоящий торговый расцвет наступил здесь лишь после основании Александрии.

Значение финикийцев в истории торговли

С финикийцами торговля вступает в новый фазис развития. Раньше она почти не выходила из рамок простого обмена продуктами между различными государствами и племенами Востока; теперь она становится всемирной и делается морской по преимуществу. Первоначально, впрочем, финикийцы не отваживались пускаться в долгие морские путешествия; они посещали ближайшие места: Индию, Палестину, Аравию, Египет, Грецию - морем, Ассиро-Вавилонию, Армению - сухим путем. Особенно тесные торговые связи существовали у финикийцев с евреями. В обмен на местные (строевой лес, плоды и металлы) и привозные (слоновая кость, драгоценности, стекло и пр.) продукты финикияне получали из Палестины зерно, масло, вино и всякого рода сырье. Из Сирии они получали вино и тонкую шерсть, которую окрашивали своей знаменитой пурпуровой краской и развозили по всему миру, из Каппадокии - лошадей, с Кавказа - мулов. Все предметы торговли обменивались одни на другие и финикийцы получали громадные барыши. Эти барыши еще во много раз увеличились, когда финикийские купцы стали заезжать дальше на запад по Средиземному морю. Осторожно пробираясь берегом, они достигли Испании, где основали колонию (ныне Кадикс). Серебро из рудников Пиренейского полуострова обменивалось на продукты Востока; оттуда вывозили масло, воск, вино, хлеб, шерсть, свинец и пр. Геркулесовы столпы не остановили финикийских купцов; они добрались до Балтийского моря, всюду завязывая торговые сношения; и вывозили из селений Европы рыбу, кожи, янтарь, олово.

Лет за 1000 до н.э. финикийская торговля находилась в полном расцвете. Строго сохраняя тайну своих западных плаваний, они нераздельно царили на море от Индии до Ютландии, доставляя Западу произведения Востока и наоборот. Но упадок этой торговли наступил так же быстро, как и расцвет. Внутренние неурядицы и вражеские нашествия исчерпали силы маленького народа; его торговой монополии наступил конец, но одна из его колоний, Карфаген, впоследствии сделалась великой торговой державой.

Торговля у древних персов

Торговля у древних персов получила громадный толчок благодаря деятельности Дария Гистаспа. Он докончил канал Рамзеса и Нехо, произвел денежную реформу для облегчения обмена, покрыл свое громадное государство целою сетью дорог и промежуточных станций, которые столько же служили военным, сколько и торговым целям, исследовал течение Инда и берега омывавших его державу морей. Промышленность достигла цветущего состояния; персидские материи и ковры, мозаичные и эмалевые изделия, мебель из драгоценного дерева не имели соперников. Продукты Индии развозились караванами по всему государству; арабы были посредниками в сношениях с югом, греческие колонии малоазиатского прибережья, подвластные персам - с западом и севером. И здесь упадок наступил вскоре после расцвета; потеря западного побережья Малой Азии была его первым моментом.

Торговля в древней Греции

Факт существования сношений между финикиянами и греками в микенскую эпоху можно считать, по-видимому, установленным. Финикияне привозили восточные товары, увозили сырье. Благосостояние прибрежных обитателей возрастало, потребности увеличивались; туземная промышленность стала подражать заморским изделиям. Восточное влияние распространялось главным образом по восточным берегам Эллады, по пяти заливам: Лаконскому, Аргивскому, Сароническому, Евбейскому и Пагасейскому; культурным центром был Аргос.

Главной отраслью промышленности в микенскую эпоху была металлическая. Металлов, добываемых из местных рудников, как в Элладе, так и на островах и на малоазиатском берегу, не хватало; финикияне привозили медь и олово. Металлы сделались наиболее ценным объектом торговли и внутри страны, где мерилом ценности был скот. В VIII в. начинается мореплавание и у греков, но влияние финикиян не падает. Восточный импорт держится: финикийские корабли привозят серебряные сосуды из Сидона, металлические брони из Кипра, полотняные хитоны, стекло, слоновую кость; с Востока же греки получали некоторых домашних животных и растения. Из Фракии в Элладу ввозились кубки, мечи; очень оживленные сношения существовали между малоазиатскими греками и их соседями - лидийцами, ликийцами, карийцами. Настоящий торговый подъем в Греции начинается вместе с колонизацией. Эллины постепенно заселяют чуть не все побережье Средиземного моря, берега Эвксинского Понта и Пропонтиды, острова Архипелага, открываются торговые сношения со скифами, с фракийцами, с туземными племенами Малой Азии и Кавказа, с ливийцами, с обитателями Италии, южной Франции, Испании. В половине VII в. сюда присоединяется Египет. Аттика доставляла масло и серебро, Беотия - хлеб, острова - вино, Кифера - пурпур, Лакония - железо. Импорт состоял, главным образом, из всевозможного сырья и рабов; но Восток и Этрурия ввозили в Грецию и продукты своей промышленности.

Главным предметом ввоза был хлеб, которого даже в Аттике хватало лишь в обрез. Скот и драгоценности, как мерила ценности, сначала уступили место слиткам меди и железа, а затем благородным металлам, по весовым единицам; наконец, из Лидии была заимствована монета. В VII в. первое место в торговом отношении принадлежало Эгине; только Коринф мог соперничать с нею. В VI в. постепенно начинают выдвигаться Афины и с помощью Коринфа одолевают Эгину.

Успехи торговли ведут за собою повсюду падение землевладельческой аристократии. Попытки коринфских Кипселидов и афинских Пизистратидов поднять мелкое землевладение не приводят ни к чему, и оба города, в V в., превращаются в купеческие республики. Земледелие не могло выдержать конкуренцию Понта, Сицилии, Египта и южной Италии. В V в. в Пирей ввозилось ежегодно не менее 300000 метр. цнтн. хлеба, а общий импорт во все гавани Эгейского моря достигал нескольких миллионов метр. цнтн. Доход с торговли был пропорционален величине риска; если плавание в Сицилию и Италию давало до 100 %, то плавание по Архипелагу приносило не более 20-30 %. Таково было положение дел в эпоху высшего торгового расцвета, следовавшего за греко-персидскими войнами. Пелопоннесская война повела за собою уменьшение народонаселения, разорение страны, податной гнет, экономические кризисы; но даже Афины, всего больше пострадавшие от войн, не утратили всех своих сил и сохраняли свое торгово-промышленное значение. Сиракузы заняли первое место среди западных эллинских городов и сохраняли его вплоть до возвышения Александрии; Ефес сделался промежуточным пунктом, через который шла торговля с Малой Азией; на юго-востоке вырос Родос, соперничавший с самыми крупными торговыми центрами греческого мира.

Соответственно промышленному развитию растет и торговля. В морской торговле значительность риска рано привела к образованию торговых компаний, простейшим видом которых был бодмерейный договор. Денежная ссуда под залог судна и груза оплачивалась дороже, чем простая денежная ссуда; в то время, как процент по первой достигал 30 %, по второй редко поднимался выше 18 %. Поход Александра Великого в Египет навел его на мысль, что торговля с Индией гораздо удобнее может идти через Египет, чем старым путем. В устьях Нила явилась Александрия, которой ее основатель предрек роль торговой посредницы между Востоком и Западом. При Птолемеях большой торговый флот в Красном море служил для сношений с Индией; по Нилу совершались сношения с Эфиопией, откуда шла, главным образом, слоновая кость. С подчинением Риму торговая деятельность Александрии - как и Византии, другого порта, соединявшего Запад с Востоком, - значительно возросла.

Карфаген и Этpypия

Когда под ударами Александра пал Тир, Карфаген принял коммерческое наследие своей метрополии. История Карфагена тем особенно интересна, что торговые соображения у него были всегда на первом плане. Государственное устройство, завоевания - все приноравливалось к экономическим потребностям. Сохранить за собою торговую монополию в западной части Средиземного моря - такова была основная задача. Чужие суда изгонялись, а при случае и потоплялись; всякая другая морская держава, желавшая вступить в сношения с могущественной республикой, должна была торговать исключительно в самом Карфагене.

Необычайно выгодное географическое положение ставило Карфаген в очень благоприятные условия. Караваны, регулярно ходившие внутрь Африки и в Египет, привозили оттуда черное дерево, слоновую кость, золото, страусовые перья, финики, невольников; европейские колонии доставляли шерсть, металлы, хлеб. Карфагенские фабрики перерабатывали сырье и выпускали на рынок ткани, металлические изделия и стекло.

В эпоху расцвета карфагенского могущества в Италии выросла Этрурия, также сыгравшая роль в истории торговли. Она заключила союз с Карфагеном; в 540 г. союзники разбили фокейских колонистов у Алалии (Корсика) и оттеснили их на материк (Массилия). Могущество Этрурии продолжалось недолго; после его падения греческие пираты сделались смелее, так что Риму с Карфагеном пришлось договариваться об их истреблении (Вопрос о времени первого римско-корфагенского договора - очень спорный. Моммсен, Ар. Шефер и Клазон относят его к 348 г. до н.э., а Э. Мюллер, Ниссен и Эд. Мейер склонны считать полибиевскую дату - 509 г. - подлинной). Несколько времени спустя возвышение Рима покончило и с греками, и с этрусками, и с карфагенянами.

Торговля в древнем Риме

В древнейшее время торговля в Италии ограничивалась сношениями между соседними общинами. Рано появились периодические ярмарки, приуроченные к празднествам; наиболее значительная из них была у Соракты, этрусской горы недалеко от Рима. Здесь торговля происходила вероятно раньше, чем появился в центральной Италии греческий или финикийский купец. Орудием обмена служили скот, рабы, позднее металл (медь) в весовых слитках.

Благоприятное географическое положение Рима скоро сделало его складочным пунктом для всего Лациума. Первоначальный скромный обмен оживился, когда в Италии появились греческие поселения, и этрусские купцы завели тесные сношения с греческими. Поселения восточного берега Италии стали входить в непосредственную связь с Грецией; Лациум обменивал свое сырье на мануфактуру у южноиталийских и сицилийских греков. Такое положение дел сохранялось до тех пор, пока Рим не приступил к распространению своего владычества до естественных границ Италии. Римские денарии, говорит Моммсен, ни на шаг не отставали, от римских легионов. И заморские войны Рима имели причиной отчасти торговые интересы республики. Промышленным центром, способным конкурировать с Востоком и Карфагеном, Рим не сделался; только торговля в крупных размерах могла стать для него настоящим источником богатства. Пунические войны, сокрушившие Карфаген, и поход в Грецию, покончивший с Коринфом, доставили римскому купечеству возможность пустить в оборот свои капиталы.

Первым шагом после римского завоевания было обыкновенно введение римской денежной системы. Серебряные монеты вошли в обиход с III в., а золото (преимущественно в слитках) - во время пунических войн. Портовые пошлины сделались важной финансовой статьей. К кругу стран, с которыми римляне находились в сношениях, присоединились страны Востока. Но и теперь, как до конца дней своих, Рим исключительно ввозил, выплачивая за заморские продукты тем золотом, которое набиралось в покоренных странах государством и откупщиками. Империя доставила миру успокоение, которое прежде всего отозвалось на упорядочении и урегулировании торговли. Таможенные преграды не стесняли больше торговлю, дороги были безопасны от разбойников, моря не кишели пиратами.

Из учреждений времен империи заслуживают внимания «horrea» - государственные склады, главным образом зернохранилища, куда поступал африканский и египетский хлеб. Второе место среди предметов ввоза занимало мясо. Из-за границы привозились в Рим целые стада; молочные продукты шли из Галлии и Британии. Разнообразнейшие сорта рыб потреблялись как в свежем, так и в соленом и маринованном виде. Овощи и фрукты также в огромном количестве приходили из-за границы; Карфаген и Кордова славились артишоками, Германия - спаржей, Египет - чечевицею; яблоки шли из Африки, Сирии и Нумидии, сливы - из Сирии и Армении, вишни - с Понта, персики - из Персии, абрикосы - из Армении, гранаты - из Карфагена. Вина Италия производила вообще много, но и его в эпоху империи не хватало; вино привозилось из Греции, Малой Азии, островов, позднее из Галлии и Ретии. Масло, в огромном количестве потреблявшееся в банях, доставлялось из Африки. Крупным объектом торговли была и соль. Для римских домов и вилл издалека привозилась мебель из ценного дерева, изукрашенные серебром софы, мрамор, драгоценные статуи. Финикия, Африка и Сирия доставляли пурпурные материи, Китай - шелк и шелковые ткани; выделанные кожи шли из Финикии, Вавилонии, Парфии, сандалии - из Ликии (знаменитая фабрика в Патаре), бронза и медь - из Греции и Этрурии, мечи, кинжалы, панцири - из Испании. В I-III вв. н.э.

Римская империя представляла из себя величайшую область свободной торговли, какую только знает история. Единство монеты, меры и веса, свободное плавание всех повсюду, цветущее состояние промышленности в Испании, Малой Азии, Сирии, Египте, Северной Италии, отчасти Греции, высокий уровень земледелия в Африке и на прибрежье Черного моря - все это способствовало процветанию торговли. Случайное открытие Цейлона при Клавдии указало новый путь в Индию. Но это благосостояние продолжалось недолго. При Диоклетиане наступил страшный экономический кризис, от которого римская торговля уже не могла оправиться. Напрасно императоры старались поправить дело, установляя тесную опеку над всеми сферами хозяйственной жизни, регламентируя земледелие, ремесла, торговлю. Все было напрасно, так как государство преследовало не народно-хозяйственные, а фискальные цели. Международные сношения все сокращались, а потом появились варвары, и страшный упадок культуры закончил собою историю Римской империи.

Византия и левантская торговля до появления арабов

Денежный крах конца III в. для восточной половины империи оказался менее гибельным, чем для западной. Как только брожение, вызванное варварами, более или менее улеглось или пронеслось на Запад, восточная империя снова стала устраиваться, военный престиж ее воскрес, сношения с Востоком стали возобновляться. Со времен Юстиниана (527-565 г.г.) Византия делается посредницей между Востоком и Западом и сохраняет свою роль до тех пор, пока буржуазия итальянских и южнофранцузских городов не отбила у нее этого положения. В средние века был главной целью европейской торговли. То, что позднее стало в изобилии получаться из Америки, - например, хлопок и сахар - теперь шло из Сирии, Малой Азии, Кипра; индийские куренья и пряности тоже могли быть добыты только на Востоке; шелк производился сначала только в Китае.

Выгодное торговое положение Византии обусловливалось прежде всего географическими условиями. Только с Китаем она не могла сноситься непосредственно; китайцы морем не ездили дальше Цейлона, а караваны их доходили только до Туркестана. В дальнейшем движении к Византии китайский шелк неминуемо должен был пройти через Персию. Юстиниан тщетно старался организовать доставку его морем в Эфиопию, чтобы избежать враждебной Персии. Индийские товары на туземных или персидских кораблях также доставлялись на берега Персидского залива, но торговля с Индией шла и непосредственно, через греческую гавань на Красном море, Клисму (около современного Суэца). Торговля с Эфиопией, крайне выгодная (куренья, драгоценные камни, слоновая кость), шла частью через Александрию, частью морем; жители Эфиопии занимались также перевозкой греческих купцов в Индию и транзитом индийских товаров. Под конец Юстинианова царствования миссионеры похитили у Востока тайну производства шелка. При Юстине II в Византийской империи существовала уже шелковая промышленность, сосредоточившаяся преимущественно в Сирии. Сирийцы стали искать рынков и на Западе. В меровингскую эпоху мы их встречаем не только в Нароонне и Бордо, но даже в Орлеане и Туре; их корабли привозили не только шелк, но и вино, выделанные кожи, дорогие материи для украшения храмов. За сирийскими купцами последовали египетские, с местными произведениями (папирус и пр.). В Италии, пока она принадлежала Византии, восточных купцов было еще больше. В Германии их встречали только в романизованных областях - по Рейну и Дунаю.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

Определение торговли, история возникновения торговли

Определение торговли, история возникновения торговли, основы торговли

1. История возникновения торговли

Торговля в России

История торговли развитых стран мира

Торговля в Европе в 20 веке

2.Основы международной торговли

Всемирная торговая организация (ВТО)

Теоретические концепции внешней торговли

3. Розничная торговля

4. Черный рынок

5. Препятствия торговле

Торговля - это процесс обмена товарами, услугами, ценностями и деньгами. В широком смысле - вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей-продажей товаров.

Торговля - отрасль хозяйства, экономики и вид экономической деятельности, объектом, полем действия, которых является товарообмен, купля-продажа товаров, а также обслуживание покупателей в процессе продажи товаров и их доставки, хранение товаров и их подготовка к продаже;

Торговля - это значительный источник налоговых поступлений в бюджет страны или региона. Коммерческая деятельность, выражающая отношения экономического посредничества между производителями и потребителями, осущестляемое путем покупки товаров у производителей с целью перепродажи потребителям либо путем реализации товаров потребителям с последующей оплатой их стоимости производителю.

Торговля - отрасль народного хозяйства, обеспечивающая обращение товаров, их движение из сферы производства в сферу потребления.

Торговля - коммерция, купля и продажа товаров. Различают оптовую торговлю крупными партиями товаров для производственного потребления или перепродажи и розничную торговлю единичными предметами или их небольшим количеством, обслуживающую конечного потребителя. Товар, продаваемый в розницу, называют штучным.

История возникновения торговли

Торговля в России

Торговля возникла с появлением разделения труда как обмен излишками производимых продуктов, изделий. Обмен сначала носил натуральный характер; с возникновением денег возникли предпосылки для установления товарно-денежных отношений. Торговля, как процесс обмена товарно-материальными ценностями, известна начиная с каменного века. Как в то время, так и сейчас, сутью торговли является предложение к обмену, либо к продаже товарно-материальных, а так же не материальных ценностей с целью извлечения выгоды из этого обмена.

В России становление торговли относят к 13 - 9 вв. Центрами древнерусских городов были рынки («торг», «торжище»). В 9 веке в Киевской Руси с возникновением товарно-денежных отношений ускорилось развитие торговли. Внутреннюю торговлю вели чаще всего сами производители, без посредников, внешнюю – купцы. Древнейшие города возникали чаще всего на важнейших торговых путях.

Одним из таких торговых путей был путь с варяг в греки. Через Неву или Западную Двину и Волхов с его притоками и далее через систему волоков суда достигали бассейна Днепра. По Днепру они доходили до Черного моря и далее до Византии. Окончательно этот путь сложился к IX веку. Другим торговым путем, одним из древнейших на территории Восточной Европы, был Волжский торговый путь, связывавший Русь со странами Востока. Развитие же коммерческой деятельности в России связывают с появлением в 10 – 11 вв. торговых посредников (посреднических групп) – прасолов, офеней, коробейников, купцов. Эти термины российского происхождения трактуются следующим образом.

Прасол – посредник, который собирает товар непосредственно от производителей и направляет его в определенные торговые или сортировочные пункты, откуда этот товар поступает в более крупные распределительные центры (пункты) для последующей его продажи. По такой схеме до покупателя доходили соль, медь, воск, смола, меха, лен, т.е. товары главным образом природного происхождения со сравнительно небольшими трудовыми затратами на добычу и переработку и характерными преимущественно для России.

Офеня (коробейник) – странствующий торговец, развозящий повсюду мелочный товар. Если прасол максимально был приближен к производителям продукции, то офеня – к конечному потребителю (покупателю).

Купечество – особый социальный слой, занимающийся торговлей в условиях частной собственности. Купец осуществляет покупку товаров не для собственного потребления, а для последующей продажи с целью получения прибыли, т.е. выполняет функции посредника между производителем и потребителем (или между производителями различных видов товаров).

В Древней Руси применительно к купеческому сословию употреблялись в основном два термина – «купец» (горожанин, занимающийся торговлей) и «гость» (купец, торгующий с другими городами и странами). В 12 веке, в наиболее крупных городах возникли первые купеческие корпорации. (от лат. Corporatio - объединение, сообщество, т.е. общество, союз, группа лиц, объединяемая общностью профессиональных или сословных интересов) В России купеческие корпорации известны с 12 в. В 12 – 14 вв., в период феодальной раздробленности, торговля ограничивалась масштабами отдельных княжеств, однако между ними существовали торговые связи на основе естественно-географического разделения труда. Крупным торговым центром был Новгород, который вел торговлю с Западной Европой. В северо-восточной Руси со второй половины 14 века торговым центром стала Москва. В образовании Русского централизованного государства в 15 – 16 вв. имела значение торговля между княжествами. Во внутренней торговле участвовали многие социальные группы (ремесленники, крестьяне, служилые люди, дворяне, бояре), а также монастыри. Основной формой торговли в городах стали ежедневные рынки вместо еженедельных базаров. Возникли гостиные дворы. Развивались различные формы передвижной торговли, которой занимались скупщики, прасолы, коробейники и т.п. Однако остатки феодальной раздробленности и многочисленные внутренние таможенные пошлины задерживали развитие внутренней торговли.

В XVI в. города уже предъявляли значительный спрос на продукты сельского хозяйства. Наибольшего развития товарообмен вообще и продажа продуктов сельского хозяйства в частности достигли в центральных районах Русского государства. Самым большим центром хлебной торговли была Москва, куда стекалось огромное количество хлеба. По одной только Ярославской дороге, по свидетельству английского мореплавателя Ричарда Ченслера, побывавшего в 50-х годах в России, ежедневно прибывало в Москву 700-800 возов с зерном. Меньшая зависимость цен от местных случайных причин, которяя наблюдалась со второй половины XVI века и нивелировка их, являются несомненным свидетельством взаимной связи рынков. Специализация ряда районов по производству того или иного вида продуктов приводила к усилению торговли ремесленными изделиями. Возросла роль скупщика в торговых операциях. Русские города становятся оживлёнными торговыми центрами с многочисленными лавками, амбарами и гостиными дворами. По данным 80-х годов XVI в., в Новгороде Великом было 2 гостиных двора - «Тверской» и «Псковский» и 42 торговых ряда, в которых находилось 1500 лавок; в Пскове насчитывалось 40 торговых рядов с 1478 лавками; в Серпухове 50-х годов XVI в. было 250 лавок и амбаров.

Таким образом, между отдельными городами, а также и между городами и сельскохозяйственными округами устанавливались более или менее постоянные торговые связи, которые с развитием товарно-денежных отношений неуклонно росли. Во второй половине XVI в. намечаются предпосылки к возникновению всероссийского рынка, процесс сложения которого относится уже к XVII веку. Вместе с тем широкие круги крестьянства были ещё слабо втянуты в товарное производство, в торговле заметную роль играли феодалы, в том числе духовные, защищённые от конкуренции разнообразными иммунитетными привилегиями. Экономическая раздробленность страны не была ещё преодолена.

Рост внешней торговли

Регулярные торговые связи существовали не только между отдельными районами Русского государства, но и с другими странами. Оживлённой была торговля с Украиной и Белоруссией. Русские торговые люди привозили на ярмарки Украины и Белоруссии меха, кожи, полотна, оружие и другие товары, а покупали здесь западноевропейские сукна, восточные шёлковые ткани и пряности и местные продукты и изделия - соль, водку, бумагу, ювелирные изделия. Украинские и белорусские купцы регулярно бывали в Москве и других русских городах.

Молдавия в XVI веках не прекращала торговых связей с Украиной и Русским государством, вывозя в основном продукты сельского хозяйства и ввозя промышленные изделия.

Об интенсивных торговых связях между Россией и Прибалтикой свидетельствует наличие в Риге с 1522 г. специального цеха русских розничных торговцев.

![]()

2.6 Торговля мёдом и хлебом в Новгороде. Миниатюра из "Лицевого летописного свода". XVI в

В XVI веке в торговых путях, по которым шла торговля России с зарубежными странами, произошли значительные изменения. Многие старые дороги потеряли своё значение. Южные пути через Крым перехватываются татарами. Дороги через Смоленск и через Балтийское море были закрыты после Ливонской войны.

Зато широкое развитие получил северный морской путь вокруг Скандинавского полуострова, издавна хорошо известный русским поморам и не раз использовавшийся русскими дипломатами. Русский дипломат и учёный Дмитрий Герасимов в княжение Василия III трижды плавал вокруг Скандинавского полуострова. Он высказал мысль о возможности плавания через Ледовитый океан в Китай и Индию. Английские, голландские и другие западноевропейские купцы, и путешественники также весьма интересовались поисками Северного морского пути в Индию. Северным путём попал в 1553 г. в Белое море корабль Ричарда Ченслера; это поло жило начало регулярным русско-английским торговым отношениям.

В 1555 г. в Англии была организована Московская компания, сосредоточившая в своих руках торговлю с Русским государством. В 1565-1566 гг. в русских поселениях на Кольском полуострове (Кола, Печенгский монастырь) появились антверпенские купцы. Позднее голландцы начали вести торговые операции в устье Северной Двины. В связи с большим торговым значением, которое приобретал Северный путь, на Северной Двине, на месте, где стоял Михайло-Архангельский монастырь, в 1584 г. был заложен новый город - Архангельск, ставший на длительное время главным торговым портом Русского государства. Англичане и голландцы стремились стать единственными посредниками в снабжении других стран русскими товарами, главнейшими из которых были техническое сырьё (пенька, лён, воск, кожи, дёготь, зола), а также меха, канаты и другие предметы.

Из Западной Европы ввозились главным образом сукна, металлы и металлические изделия, военное снаряжение, вино, писчая бумага, драгоценные металлы, преимущественно в монетах.

Одновременно с развитием торговли с Западом усиливаются экономические связи с восточными странами. С конца XV в. устанавливаются сношения с Турцией, откуда едут в Москву турецкие и греческие купцы. Также регулярно бывали в Москве крымские и ногайские купцы. Присоединение к Русскому государству в середине XVI в. Казани и Астрахани облегчило торговые сношения с Кавказом, Средней Азией, Ираном. Уже через год после присоединения Астрахани в ней появились торговцы из Хивы, Бухары, Шемахи и Дербента. В 1557 г. был заключен торговый договор с Шемахой, через которую шли на Русь «кызылбашские» (иранские) товары. В 1559 г. в Москву прибыло первое посольство из Средней Азии. Позднее, особенно в 80-90-х годах XVI в., торговые и дипломатические представители среднеазиатских государств бывали на Руси почти ежегодно.

Из России на Восток вывозили главным образом изделия ремесленного производства - кожевенного, металлообрабатывающего, деревообделочного, текстильного и продукты промыслов - пушнину, воск, мед. С Востока привозились хлопчатобумажные ткани, шелк, краски, нефть. Также ковры, сафьян, оружие, драгоценные камни, бакалейные товары. Ряд привозимых с Востока товаров (краски и др.) играл большую роль в производстве и использовался ремесленниками. Широким спросом пользовались дешевые хлопчатобумажные ткани. При посредстве среднеазиатских купцов попадали в Москву с конца XVI в. и китайские ткани.

Существенное место во внешней торговле России занимала транзитная торговля. Восточные товары шли через Русь в западноевропейские государства, и, наоборот, товары ряда европейских стран через Русь шли на Восток. Торговые пути из Англии и Голландии в Иран и Среднюю Азию пролегали через Русское государство. Уже в XVI в. английские и другие купцы пытаются использовать русские торговые пути для проникновения на Восток. Вдоль русских северных берегов ищут путей в Индию экспедиции Уиллоуби и Ченслера (1553 г.), Стифена Берроу (1556 г), Баренца (1596 г.) и др. Транзитную торговлю вели не только иностранные, но и русские купцы, перепродававшие ширванские шелка западным купцам и английские сукна крымцам и ногайцам. Вместе с тем основная масса ввозимых товаров в XVI в. оседала внутри страны, так же как основная масса вывозимых товаров была русского происхождения.

В XVI веке, в связи с расширением внутреннего и международного рынка, на Руси заметен новый тип торгового человека. Это крупный предприниматель, который осуществляет свои торговые операции в различных местах при помощи более или менее значительного количества агентов - приказчиков. Так, например, «именитые люди» Строгановы вели свои торговые операции и в Нидерландах и в Бухаре.

В России путь к становлению самостоятельного и систематизированного торгового законодательства был намечен уже Соборным Уложением 1649 г. В 17 в. начинают объединяться небольшие местные рынки в один всероссийский рынок. Москва была центром формирования этого рынка. Оптовая и розничная торговля велась на ярмарках. Сбором налогов с торговли и таможенными сборами ведал Приказ Большой Казны . Развитию торговли содействовал Торговый устав 1653 г. Во второй половине 17 века появились торговые компании. Расширились связи с Индией, по Нерчинскому договору 1689 г. – с Китаем. Русское правительство в 17 в. осуществляло политику меркантилизма (франц. Merkante – торговец, купец; теория денежного баланса обосновывала политику, направленную на увеличение денежного богатства чисто законодательным путем) и ограничивала торговлю иностранных купцов в России.

В 16 – 17 вв. существовали привилегированные корпорации гостей, торговых людей суконной и гостиной сотни . Внутри корпораций купцы делились по имущественному признаку в основном на три статьи – первостатейных, среднестатейных и третьестатейных. Термин «гильдия» впервые упомянут (1719 г.) в регламенте Коммерц-коллегии . В 1721 г. Регламентом Главного магистра было объявлено обязательным создание гильдий во всех городах. Посадское население следовало разделить на «регулярных» и «нерегулярных» граждан. Первые в свою очередь делились на две гильдии: 1-я включала банкиров, «знатных» купцов, докторов, аптекарей и некоторые категории ремесленников (золотых и серебряных дел мастера и т.д.); 2-я – мелких торговцев и ремесленников (с образованием в 1722 г. Цехов часть ремесленников оказалась за пределами гильдейского деления). Остальное население (чернорабочие, «обретающиеся в наймах») причислялось к «нерегулярным» гражданам. На практике в 20 -70-х гг. 18 в. посадские люди, названные купечеством, по-прежнему делились по преимущественному признаку на три статьи, или гильдии, между которыми не было существенных различий сословного характера. Положение изменилось в 70 – 80-х гг. 18 века. Манифестом 17 марта 1755 г. Купеческое сословие было разделено на привилегированное гильдейское купечество в зависимости от располагаемого капитала (три гильдии) и мещан (остальные граждане).

2.7 Встеча русских "промышленных людей" с голландскими купцами на берегу Ледовитого океана. Гравюра 1595 г.

В конце 18 – начале 19 вв. происходил постепенный упадок гильдейского купечества. Одной из главных причин этого была широкая конкуренция торгующих крепостных крестьян. С развитием капитализма роль гильдий упала. В 1863 г. Третья гильдия была отменена. С 1898 г. Гильдейские свидетельства приобретались добровольно лишь лицами, стремившимся к получению сословных купеческих прав.

Значительному развитию торговли содействовали реформы, проводившиеся в первой части 18 века Петром I. Несмотря на свое знание торгового дела, Петр I нередко сам сознавался, что «что из всех дел управления торговля представляет наиболее затруднений». Мешала активному проведению внешней торговли привычка русских купцов к обману («плутовству»), каторую Петр I старался искоренить, для чего он создал штат браковщиков, т.е. поверщиков по торговле льном, салом, воском и юфтью, т.е. тем скудным перечнем товаров, которые пользовались спросом у иностранцев, и предусмотрел правила такой поверки. Кроме того, с целью наведения порядка в торговле и ограждения покупателей от обмана Петр I установил одинаковые для всех весы и меры, образцы которых до сих пор хранятся в Санкт-Петербурге.

Во внешней торговле Петр I старался приучить русских торговцев действовать сообща, «компаниями», как торговали в иностранных государствах, поощрял отправление детей купцов в иноземные государства для обучения торговому делу и развития в русских людях духа торгового предпринимательства.

В области внутренней торговли Петр I также провел огромные преобразования. В 1713 г. Он даровал право всем людям свободно вести торговлю в России с уплатой умеренных пошлин; ограничил казенную торговлю, которая стесняла частную промышленность; была создана первая биржа, а позднее биржи стали создаваться в крупных городах. При биржах учреждались присяжные маклеры, записи которых имели силу судебных (ссудных) протоколов.

В 1717 г. была учреждена Коммерц-коллегия – центральное государственное учреждение России, ведавшее вопросами торговли, главным образом внешней. В функции Коммерц-коллегии входило: строительство торговых судов, гаваней, маяков, складов и т.п.; руководство торговыми консулами за границей, продажей некоторых товаров (пушнины, железа и др.), торговля которыми была монополизирована казной; наблюдение за путями сообщения, ярмарками и исполнением таможенных тарифов; покровительство созданию купеческих компаний и др. В 1731 -1742 гг. была объединена с Мануфактур- и Берг-коллегиями. В 1754 г. при Коммерц-коллегии был учрежден Государственный коммерческий банк. В 1802 г. подчиненная министру коммерции, а в 1818 г. упразднена.

Таможенная реформа 1753 -1757 гг. отменила внутренние пошлины, что способствовало росту всероссийского рынка. Во второй половине 18 века в Москве возникли первые магазины при купеческих домах. В 1797 г. было разрешено иметь лавки при жилых домах. В 18 в. торговля развивалась на принципах протекционизма. Протекционизм – защита, покровительство; экономическая политика, которая осуществляется с помощью торгово-политических барьеров, которые ограждают внутренний рынок от ввоза иностранных товаров, снижают их конкурентоспособность по сравнению с товарами национального производства. Во второй половине 19 в. возникли акционерные торговые товарищества, развивалась оптовая биржевая торговля.

В 19 - начале 20 вв. коммерческая деятельность была основным объектом занятия российского купечества, являющегося почетным сословием российского общества. В этот период искусство коммерции в России достигло высокого уровня. Существовал своеобразный кодекс чести купца-коммерсанта, провозгласивший твердость и нерушимость купеческого слова.

На рубеже 19 – 20 вв. происходит дальнейший рост торговли, концентрация ее в руках монополий. Падала доля ярмарок во внутреннем товарообороте, развивалась магазинная форма торговли, увеличивалась роль банков. В 1905 г. было создано Министерство торговли и промышленности. В годы Первой мировой войны 1914 – 1918 гг. сократилось производство потребительских товаров, росли цены, росла спекуляция. Возник продовольственный кризис, который во многом привел к революционной ситуации в России.

После Февральской революции и октябрьского переворота 1917 г. была ликвидирована частная собственность, а вместе с ней и свободный обмен товарами. Наряду с национализацией была установлена государственная монополия на торговлю (1918 г.) важнейшими товарами народного потребления. С начала Гражданской войны (1918 – 1929 гг.) в период «военного коммунизма» коммерческая деятельность была запрещена, а установлено централизованное распределение предметов потребления. В январе 1919 г. введена продразверстка. С переходом к новой экономической политике (НЭП) продразверстка заменена продналогом.

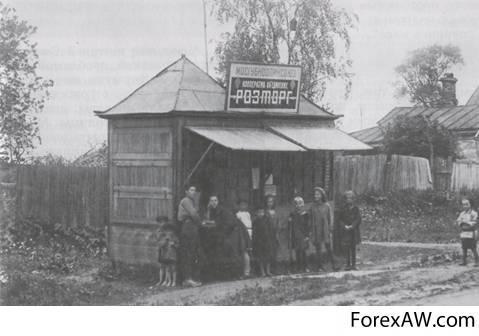

Для сбыта продукции крупной промышленности были созданы отраслевые синдикаты и другие государственные оптовые организации (Госснабы). Розничная торговля находилась преимущественно в руках потребительской кооперации , а государственная торговля была представлена небольшой сетью торгов и других организаций. Кооперативная лавка в деревне. 1920-е годы

Кооперативная торговля

Много нареканий вызывала организация кооперативной торговли. 3 июля 1927 года жители села Ясенева собрались на сход, чтобы решить, что делать с местным кооперативным магазином. При сельсовете существовала специальная "лавочная комиссия" из местных жителей, но контролировать работу лавки им, не сведущим в торговле и бухгалтерии, было трудно. Последняя ревизия выявила финансовые нарушения, к тому же жители Ясенева были не в восторге от скудного ассортимента - в магазине редко можно было встретить даже самые необходимые товары. На сходе было много шума. Высказывались разные мнения о том, что делать с лавкой, и о торговых кооперативах вообще. Так, крестьянин Волков заявил: "Торговая кооперация ведет не к социализму, а к капитализму. Всякий, кого ни выбирают в продавцы, сколько бы ни получал жалованья, а все же карман набить не отказывается, лишь набить карман, и больше ничего". Неудивительно, что имели место постоянные растраты, торговля дефицитом (а дефицитом в те тяжелые времена было едва ли не все) для знакомых и родственников с "черного хода".

В процессе развития планово-распределительной экономики и административно-командных методов управления народным хозяйством созданы и получили развитие три формы внутренней торговли: государственная, кооперативная, колхозная, которые обслуживали соответственно городское и сельское население. Государственная и кооперативная торговля совместно образуют организованный рынок страны, на котором цены непосредственно устанавливаются государством.

Новые условия хозяйствования, ориентированные на переход к рыночным экономическим отношениям, введение частной собственности, развитие и укрепление товарно-денежных отношений, полного хозрасчета и самофинансирования - способствовали появлению нового типа организации коммерческих отношений, между поставщиками и покупателями товаров. Они открыли широкий простор коммерческой инициативе, самостоятельности и предприимчивости торговых работников. Без этих качеств в рыночных условиях нельзя успешно осуществлять коммерческую деятельность

История торговли в развитых странах мира

Нынешняя дискуссия о том, какой должна быть торговля – «свободной» или «справедливой», и о том, как воздействует открытость рынка на экономику, зачастую носит умозрительный характер, происходит под влиянием групп интересов или необъективных соображений. Серьезный анализ развития мировой торговли за более чем полтысячи лет, позволяет сделать однозначный вывод. Страны, проводящие политику свободной торговли, процветают, а закрытие рынков ведет к нищите и экономическому упадку. Этот вывод подтверждается опытом Нидерландов, Великобритании, США, Японии и Германии.

Зарождение международной торговли

Для экономики Римской империи были характерны развитые торговые связи – по суше и морю – в рамках всего Средиземноморья. С ее крушением эта торговая система прекратила существование. В средневековой Европе сельскохозяйственная продукция, производившаяся в автаркических феодальных владениях, потреблялась в основном на месте, что не позволяло эффективно использовать природные ресурсы и осуществить разделение труда. Жизненный уровень большинства крестьян по сути лишь обеспечивал их пропитание. Неурожаи зачастую приводили к массовому голоду. Жизнь людей была тяжелой, примитивной, и недолгой. После появления городов – еще небольших - различные ремесленные гильдии начали ограничивать доступ на рынок, а также количество и ассортимент производимой продукции: целью этого было поддержание высоких цен и контроль над сбытом.

Нидерланды

Нидерланды стали одной из первых стран, которая по необходимости начала вновь развивать торговлю в качестве единственно возможного пути к процветанию. Поскольку их страна была невелика и обделена природными ресурсами, голландцы вынуждены были ввозить шерсть, олово и медь из Германии. Чтобы расплачиваться за импортные товары, они развивали промыслы, ориентированные на экспорт. В тот период, когда вся Европа еще оставалась в тисках наложенных гильдиями ограничений, в Голландии процветали ремесла и мануфактуры. В результате там возникли четко определенные и защищенные права частной собственности – необходимая предпосылка для будущего роста ее экономики.

Утверждение экономической свободы

Переход от средневекового регулирования к ренессансной свободе в Нидерландах происходил не без трудностей и болезненных сбоев. Историк Анри Пиренн (Henri Pirenne) показал, что ремесленные корпорации долго сопротивлялись открытию рынка, но в конце концов, в конце 14 века, вынуждены были уступить:

«Они делали все возможное, чтобы полностью исключить конкуренцию извне. Гент, Брюгге и Ипр установили в прилегающих областях беспрецедентный режим «промышленной исключительности». В окрестные деревни снаряжались военные экспедиции: они обыскивали подворья и уничтожали любые орудия для изготовления тканей. Промыслы в малых городах жестко контролировались со стороны городов больших, которые именем ложных «привилегий», по сути, носивших насильственный характер, не позволяли им копировать собственные изделия из дерева. Этот разгул протекционизма, однако, не уберег ремесла в голландских городах от упадка… К концу 14 века стало очевидно, что эта близорукая политика обречена на провал».

Позднее Нидерланды превратились в главный коммерческий центр Европы. Благодаря развитию морских перевозок и судостроения столица страны Амстердам приобрела контроль над торговлей зерном в балтийском регионе, а также морскими перевозками иных объемных грузов. В результате Амстердам стал центральным товарным рынком Европы, что требовало навыков в области финансов, страхования и иных соответствующих видов деятельности. Возникновение дефицита в любом уголке Европы быстро и точно проявлялось в повышении цен на Амстердамской товарной бирже и росте расценок за грузовые перевозки – все эти факторы способствовали благосостоянию города.

Свой вклад в развитие страны вносила и веротерпимость. Люди, преследуемые по религиозным мотивам в других странах Европы, например французские гугеноты, селились в Амстердаме, придавая ему динамизм и чрезвычайно способствуя его экономическому процветанию. Императивы торговли также диктовали мирную внешнюю политику и сдерживали рост госаппарата. Как отмечает профессор Кембриджского университета Чарльз Уилсон (Charles Wilson), «Благосостояние торговой республики было несовместимо с произволом – этим неотъемлемым элементом монархии, подчинявшим торговлю политическим, дипломатическим, фискальным и военным соображениям».

Голландия – Гонконг своего времени

Потребности торговли также не позволяли развернуться меркантилистской политике. В отличие от других европейских государств той эпохи в Нидерландах не был запрещен вывоз монет и драгоценных металлов, не принимались меры по защите отечественной промышленности, и, по сути, проводилась политика свободной торговли в чистом виде. Уилсон указывает: «Доктрина сбалансированной торговли,… тесно связанная с идеей о необходимости «сбережения» сырьевых ресурсов для прибыльного отечественного производства и экспорта его продукции, защиты собственных промышленников, поощрения развития мануфактур и тому подобного, не могла найти отклика у народа, для которого эти соображения, по объективным причинам, были по сути неактуальны». К 17 веку голландцы стали самым богатым народом на свете. Их страна служила образцом для сторонников свободного рынка и религиозной толерантности в Англии и Америке.

Падение с пьедестала